行啟記念館

歷史變遷

西元1926年前|墓地

由1904年日治二萬分之一臺灣堡圖可知,在行啟記念館創建前,此地及周遭曾為墓地

_edited.jpg)

1904年日治二萬分之一臺灣堡圖

光復初期|地下水公司、縣政府工商課與工業策進會

臺灣光復後,行啟記念公館產權轉移至斗六鎮公所,美國人曾在斗六附近鑿井,並於此設立地下水公司,美援斷絕後,地下水公司隨之解散遷出。民國四十年左右,雲林縣政府由於辦公廳舍不敷使用,縣政府工商課與工業策進會遷入斗六記念公館辦公。

西元1975年(民國64年)|軍公教福利中心

民國六十四年,軍公教福利品中心向斗六市公所申請並進駐,直至民國八十六年結束營業遷出,由於軍公教福利品中心曾租借達二十二年之久,是雲林地區軍公教民生消費的重要場所,且附近有軍友之家及教師會館,「軍公教福利中心」成為斗六民眾對行啟記念館最直覺的記憶。

財政部國有財產署雲林分處進駐之外觀

西元2002年(民國91年)|登錄為歷史建築

雖歷經九二一地震導致建築牆體開裂,但建築形式精美,且具歷史意義,經審查後登錄為歷史建築。於民國九十四年進行修繕,並變更名稱為「斗六行啟記念館」,修復完成後,行啟記念館一度成為行政院列重點蚊子館之一;民國九十九年,雲林縣政府代為管理活化;民國一〇五年,斗六市公所收回自行營運,並宣告未來將作為公民會館營運。

西元1926年|落成

行啟記念館約落成於大正十五年(西元1926年),由地方仕紳、斗六居民與官方共同籌措集資興建斗六記念公館,為紀念西元1923年昭和皇太子來台視察之事蹟,其中「記」字為日文慣用字。日治時期台灣缺乏大型集會場所,為滿足生活機能性,故斗六行啟記念公館,除了作為皇太子行啟「紀」念館外,更是斗六居民的公共集會場所,以滿足居民宴客、學術、技藝、慈善與展示等需求。

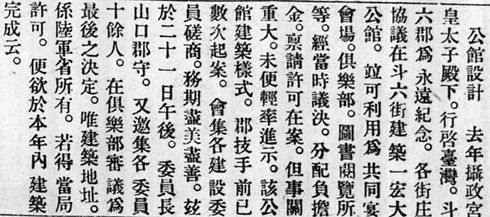

1924.07.26 《台灣日日新報》

西元1965年(民國54年)|公路局嘉義監理所斗六分站

公路局嘉義區監理所因業務增加,導致辦公區域不敷使用,民國五十四年五月一日於斗六記念公館成立公路局嘉義監理所斗六分站,與雲林縣政府工商課與工業策進會共用辦公廳舍,直到雲林縣政府新大樓興建完成,縣政府工商課與工業策進會搬遷至新大樓,公路局嘉義監理所斗六分站才擴張使用整個斗六行啟記念公館,直至民國六十三年興建新辦公廳舍後才遷出。

縣政府工商課、工業策進會與嘉義監理所斗六分站共用紀念公館配置圖

西元1998年(民國87年)|財政部國有財產署台灣中區辦事處

民國八十七年財政部國有財產署台灣中區辦事處,因事務擴大導致辦公空間不足,遷入斗六行啟記念公館。民國八十八年發生921大地震,使原有的房屋龜裂,不堪使用,於是時任辦事處處長與縣長達成共識以土地互換方式,決議由行啟記念公館移至舊議會大樓辦公,使斗六行啟記念公館遭致閒置。

今日行啟記念館外觀

重要人物